Home > Hacia una conceptualización operativa de la sostenibilidad energética

Palabras clave: desarrollo sostenible, sostenibilidad energética.

Key words: sustainable development, energy sustainability.

Resumen: El que nuestros actuales modelos de producción y consumo de energía son insostenibles es un hecho sobre el que existe un amplio consenso internacional, y desde múltiples ámbitos se insiste en la urgencia de virar el rumbo hacia unos modelos energéticos más sostenibles. No obstante, para poder hacerlo es necesario que seamos capaces de definir primero el problema de la sostenibilidad energética de forma que pueda ser abordado en toda su complejidad, y esa es una tarea que se ha mostrado esquiva hasta la fecha. Encontrar una definición que recoja todos los aspectos de la sostenibilidad energética y que, al mismo tiempo sea operativa, es aún una asignatura pendiente para la comunidad investigadora.

El presente artículo presenta el problema y plantea una propuesta de análisis de la sostenibilidad energética a partir de la definición de un marco de estudio determinado y la elección de unos indicadores adecuados, todo ello bajo el paraguas de una definición operativa del Desarrollo Sostenible basada en capitales.

Abstract: There is a broad international consensus on the fact that our current patterns of energy production and consumption are unsustainable. Many public and private institutions are emphasizing the urgency of promoting a strong change towards energy models less dependent on non-renewable energy sources, more equitable and truly environmentally friendly. In order to achieve this goal, we need to define the problem so that it can be addressed in all its complexity. This task has proven to be very difficult. Finding a definition that encompasses all aspects of energy sustainability, and at the same time is operative enough, is still a pending task for the research community.

This article presents the problem, and advances a proposal for the analysis of energy sustainability based on the definition of a certain study framework and the choice of appropriate indicators, all rooted on an operative definition of sustainable development based on capitals.

Autores: José Carlos Romero Mora , Dr. Pedro Linares Llamas

José Carlos Romero Mora Ingeniero Industrial, Universidad de Málaga. Máster en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería, Universidad Pontifica Comillas. Investigador en Formación en el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas y miembro Colaborador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad.

Dr. Pedro Linares Llamas Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Propio Agregado del Dpto. de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI e investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad.

La energía y el problema del Desarrollo Sostenible

"A mediados del siglo XX vimos por primera vez nuestro planeta desde el espacio (…). Desde allí, lo que se ve es una pequeña y frágil esfera dominada no por la actividad humana y sus edificios, sino por un patrón de nubes, océanos, grandes zonas verdes y tierra. La incapacidad de la humanidad para ajustar sus actividades a ese patrón está modificando sustancialmente los sistemas planetarios y muchos de estos cambios vienen acompañados de serias amenazas para la vida. Esta nueva realidad, de la que no tenemos escapatoria, debe ser reconocida y afrontada."

El texto anterior está recogido en el primer capítulo del informe de las Naciones Unidas "Our Common Future", más conocido como Informe Brundtland (Brundtland, 1987), publicado en 1987, y que contribuyó de forma extraordinaria a la popularización del concepto de Desarrollo Sostenible1. El informe tenía dos objetivos fundamentales: (1) dar una visión lo más objetiva posible de la senda insostenible por la que estaba caminando el desarrollo humano y (2) incidir en la necesidad de un esfuerzo internacional que fuera capaz de revertir esta situación.

El informe Brundtland supuso un hito. Abrió los ojos a la comunidad internacional sobre un problema que, si no se atajaba, podría tener consecuencias fatales sobre el planeta y sobre nuestro modo de vida. Hoy, 27 años después, somos todavía mucho más conscientes del problema y de sus causas. Existen algunos datos claves para entenderlo: según estadísticas del Banco Mundial (The World Bank, 2014), la población mundial ha crecido desde los 3.010 millones de personas en 1960 a los 7.270 millones en 2012, es decir, se ha producido un crecimiento de más del 140% en 50 años. En paralelo, el incremento en el PIB mundial (en dólares constantes del 2005) pasó de 9,2 trillones de dólares en 1960 a 54,6 trillones en 2012, o lo que es lo mismo, se ha multiplicado casi por 6 en los últimos 50 años. En definitiva, estamos ante un escenario de crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. La pregunta a hacerse, y que ya anticipó el Informe Brundtland, es si este crecimiento se está produciendo de forma sostenible, es decir, respetando por un lado los límites del planeta y por otro la equidad en la distribución de la riqueza, tanto dentro de la generación presente como con las generaciones futuras. Por desgracia, muchas son las señales que indican que efectivamente los patrones de crecimiento no están siendo sostenibles. Baste poner como ejemplo los sucesivos informes del IPCC sobre calentamiento global. Si no se ponen freno a las emisiones de gases de efecto invernadero, a finales del siglo XXI podríamos encontrarnos con un escenario de aumento de la temperatura global superior a los 2 grados centígrados, hecho que podría resultar catastrófico para muchos ecosistemas y sociedades. También por el lado de la equidad las señales son preocupantes. Tomando como referencia la primera economía mundial, la de EE. UU., vemos que el índice de Gini, que mide la desviación del equilibrio en la distribución de rentas, creció, según la OCDE, de 0,340 en 1987 a 0,380 en 2011. Es decir, a pesar de que el PIB de EE. UU. en ese intervalo prácticamente se duplicó, la desigualdad en la distribución del mismo no hizo más que aumentar.

Muchos otros datos podríamos aportar para ilustrar que, aquello que anticipó el Informe Brundtland, no eran malos vaticinios sino hechos. El mundo avanza por patrones de crecimiento insostenibles. Y en este escenario, la energía juega un papel central.

Siguiendo al economista Schumacher: "la energía no es un bien más, sino la precondición de todos los bienes, un factor básico tal y como lo es el aire, el agua y la tierra". La energía es algo que utiliza diariamente, de forma directa e indirecta, cada ser humano del planeta. Es la materia prima de toda nuestra actividad, de ahí que su papel en los estudios sobre Desarrollo Sostenible haya sido clave desde el principio. Los siguientes datos pueden ayudar a entender la centralidad de la energía en la cuestión del Desarrollo Sostenible.

El suministro total de energía primaria mundial (TPES), según la IEA (International Energy Agency, 2014), pasó de 256 EJ2 en 1973 a 524,5 EJ en 2011. Es decir, se ha duplicado en los últimos 40 años. Este dato parece indicar que el impresionante crecimiento económico de los últimos tiempos se ha cimentado, en gran medida, sobre un consumo de energía siempre creciente, aunque en los últimos años lo haya hecho a un ritmo menor que el PIB. Este dato en sí podría no ser un problema siempre que las fuentes primarias de energía utilizadas fueran no finitas y no contaminantes, pero no es el caso. Tomando como referencia el año 2008 (López-Peña, 2014), vemos que la dependencia de las fuentes no renovables es enorme: 27% del carbón, 33,2% del petróleo, 21,1% del gas natural y 5,8% de la energía nuclear. En total, el 87,1% del TPES3 mundial en 2008 fue de origen no renovable. A lo anterior hay que sumar que, a pesar de las mejoras en las tecnologías, las emisiones debidas a este patrón de producción de energía no han parado de crecer. Si nos centramos sólo en las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al uso de combustibles fósiles, éstas han pasado de 15.628 millones de toneladas de CO2 en 1973 a 31.342 en 2011 (International Energy Agency, 2014). Sobre este punto el IPCC ha sido especialmente claro: si queremos limitar el aumento de la temperatura global del planeta a los 2 grados a final de siglo (450 ppm CO2eq) es necesario reducir las emisiones entre un 40% y un 70% para 2050, y prácticamente al 100% para 2100, tomando como referencia 2010 (IPCC, 2014). También preocupantes son los efectos perniciosos sobre la salud de las otras emisiones debidas al uso de combustibles fósiles: NOx, SO2 y PM2.5, un tema sobre el que la OMS ha llamado la atención en repetidas ocasiones (OMS, 2013).

A la vista de estos datos se pone de manifiesto la centralidad de la energía en los polos ecológico y económico del Desarrollo Sostenible, pero también tiene una influencia directa en el polo social. Vinculados a los patrones de producción y uso de la energía encontramos diversas problemáticas sociales como, por ejemplo, cuestiones éticas relacionadas con el suministro universal a precios asequibles (hecho que en los países industrializados empieza a reconocerse con el término "pobreza" o "riqueza energética") o los problemas geopolíticos derivados de la concentración de recursos primarios en determinadas zonas del planeta.

Parece evidente pues que también hay un problema de insostenibilidad en los modelos energéticos. Lo que toca definir ahora es hacia dónde debemos caminar, es decir, ¿qué requisitos debe cumplir un modelo energético para que sea sostenible?

Cómo definir un modelo energético sostenible

El primer paso a dar en la resolución de cualquier problema, sea de la índole que sea, es definirlo. Sin embargo, como apunta Pezzey (Pezzey, 1997), para el caso del Desarrollo Sostenible este ejercicio ha resultado ser una quimera. Muchas definiciones se han presentado hasta la fecha, y muchas conceptualizaciones han surgido a partir de ellas. De entre todas, bajo nuestro punto de vista, la propuesta basada en capitales es la más interesante.

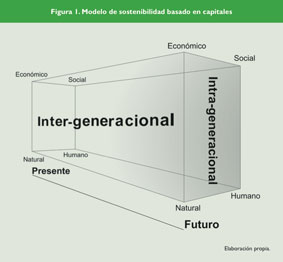

Neumayer (Neumayer, 2003) planteó que una conceptualización operativa para el problema del Desarrollo Sostenible había de basarse en la protección de los distintos tipos de capitales que son el medio para satisfacer todas las necesidades humanas. Se refería concretamente a cuatro capitales: monetario, humano, social y natural. Desde este punto de vista, la sostenibilidad del modelo de desarrollo se garantizaría si se asegurara un stock de capitales no decreciente y equitativamente distribuido en el espacio y en el tiempo, que permitiera de esta forma satisfacer las necesidades humanas de forma sostenible. La Figura 1 propone una representación gráfica de este modelo.

Aunque esta conceptualización basada en capitales representa un significativo paso adelante en la operativización del problema del Desarrollo Sostenible, no está exenta de problemas. El principal de ellos lo encontramos en el rol que, dentro del modelo, juega el capital natural. Este tema justamente es el que, años atrás, había dado lugar a las dos principales escuelas de pensamiento sobre Desarrollo Sostenible: los paradigmas débil y fuerte de sostenibilidad.

El paradigma de sostenibilidad débil fue fundado en los 70 extendiendo la teoría neoclásica de crecimiento económico para que incluyera los recursos naturales no renovables como factor de producción. De ahí nació propiamente el concepto de capital natural. El punto clave que se investigaba era si el crecimiento económico era sostenible a perpetuidad, es decir, si era posible un nivel de bienestar no decreciente a lo largo del tiempo en un contexto de recursos finitos. Por su parte, el concepto de sostenibilidad fuerte se afianza con los trabajos de Georgescu-Roegen y Daly (Daly & Cobb, 1989; Georgescu-Roegen, 1971). En todos ellos se destacaba una idea clara de fondo: urge definir límites absolutos a la actividad que salvaguarden las condiciones que hacen posible la vida en la tierra, o dicho de otra manera, urge definir un capital natural crítico.

La diferencia entre ambos paradigmas fuerte y débil estriba, en términos generales, en la posibilidad o no de sustitución entre capitales y, de manera particular, en el tratamiento que hacen del capital natural. Para la sostenibilidad débil, el capital natural no es diferente en absoluto de los otros capitales y puede ser sustituido sin limitación alguna. Por el contrario, los defensores del paradigma de sostenibilidad fuerte argumentan que el capital natural no es de ninguna manera sustituible por otro tipo de capital.

Ambos enfoques adolecen de unas limitaciones particulares que los incapacitan, por sí solos, para cubrir todos los aspectos que integran la sostenibilidad de la energía. De ahí que, bajo nuestro punto de vista, se haga necesario plantear un enfoque integrador que recoja ambas aportaciones.

Llegados a este punto ya estamos en condiciones de contestar a la pregunta que nos hicimos anteriormente: ¿qué requisitos debe cumplir un modelo energético para que sea sostenible? Cualquier respuesta que se proponga exige partir de una conceptualización determinada del Desarrollo Sostenible, y justamente aquí cobra sentido toda la introducción anterior que nos ha llevado a la propuesta basada en capitales de Neumayer, y a la separación entre sostenibilidad débil y fuerte. Desde ahí, consideramos que el modelo energético hacia el que caminar es aquel que (1) posibilite un nivel de bienestar no decreciente, incluyendo los cuatro tipos de capitales: económico, natural, social y humano, o dicho de otra manera, uno que asegure que el stock de capitales aumenta o como mínimo no disminuye; (2) asegure la equidad inter-generacional y (3) respete los límites resilientes del medio. Como veremos más adelante, los dos primeros objetivos son más fácilmente abordables a partir de una aproximación débil de la sostenibilidad, mientras que el tercero corresponde al dominio de la fuerte.

Ya tenemos definido el modelo hacia el que caminar, ahora es necesario definir las herramientas que efectivamente nos permitan hacer ese recorrido. Bajo nuestro punto de vista, estas herramientas son básicamente dos: por un lado, un marco de análisis adecuado y, por otro, un indicador o un conjunto de indicadores capaces de medir la evolución en la línea marcada.

Marcos de análisis de sostenibilidad energética

En una primera aproximación a la literatura descubrimos que hay múltiples propuestas, que podemos encuadrar en los siguientes dos grupos:

1) Marcos multicriterio:

Aunque, propiamente hablando, las técnicas multicriterio no constituyen un marco de análisis, sí que han sido utilizadas como pieza clave en algunos de ellos. No en vano, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) las incluye como una de las herramientas más importantes en la evaluación de impactos, vulnerabilidad y capacidad de adaptación al cambio climático. El informe del Centro Tyndall en 2003 (Brown & Corbera, 2003) es un buen ejemplo de propuesta de marco de análisis de sostenibilidad energética basada en estas técnicas.

Las limitaciones de estos marcos basados en técnicas multicriterio se hallan en el mismo proceso de agregación. Aunque estas técnicas permiten integrar dentro del análisis de sostenibilidad diferentes criterios, tanto cuantitativos como cualitativos, definir un peso relativo de cada uno de estos factores que conduzca a la elección de uno u otro óptimo de Pareto siempre es un punto muy conflictivo que vierte ciertas dudas sobre la significatividad de los resultados. A pesar de estos inconvenientes, consideramos que es una vía interesante sobre la que cabe seguir explorando en esa búsqueda de un marco operativo para los análisis de sostenibilidad energética.

2) Marcos sistémicos:

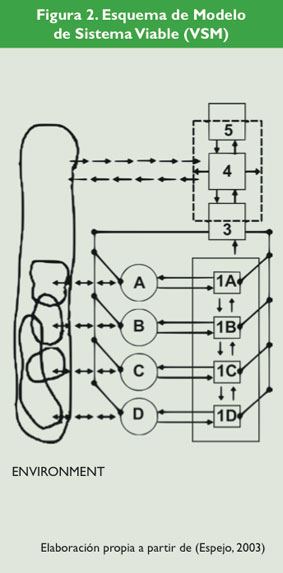

Dentro de este grupo incluimos aquellas propuestas que aplican la teoría de sistemas complejos a la problemática de la sostenibilidad. Dentro de esta categoría se encuadran propuestas muy diversas, como el DPSIR propuesto por la Agencia Europea de la Energía, el Viable System Model de Stafford Beer (VSM), la propuesta Sustainomics de Munasinghe o el Self-Organizing Holarcich Open Systems (SOHO) de Kay. La Figura 2 describe esquemáticamente uno de ellos, el VSM, basado en 5 niveles recursivos de organización en conexión con su ambiente de referencia.

Dos son las características que más interesan de estas aproximaciones complejas. La primera es su carácter dinámico: están concebidas para describir sistemas variables en el tiempo. La segunda es la relación entre las variables, pues permiten integrar en un mismo marco entornos y sub-entornos con relaciones recursivas de dependencia entre ellos. La limitación principal de estas propuestas es la dificultad para operativizar los resultados. Muchas de estas aproximaciones sistémicas corren ese riesgo, es decir, pueden quedarse en meras propuestas interesantes pero incapaces de ser aplicadas a una problemática concreta.

Indicadores de sostenibilidad energética

Si bien la elección de un buen marco para el análisis de la sostenibilidad energética nos asegura que todos los ámbitos del problema estén bien recogidos, aún queda la elección más importante: los indicadores capaces de reflejar el comportamiento y la evolución del modelo que dicho marco representa.

A lo largo de los últimos años han ido surgiendo diferentes propuestas de indicadores de sostenibilidad. El más extendido ha sido la Huella Ecológica (Stöglehner, 2003), pero hay muchos otros, como por ejemplo: Human Appropriation of Net Primary Production (HANPP), Environmental Performance Index (EPI), FEEM Sustainability Index (FEEM SI), City Development Index (CDI), Human Development Index (HDI), Environmental Vulnerability Index (EVI), Living Planet Index (LPI), Emergy, Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) o el Genuine Progress Indicator (GPI).

Es interesante destacar que todas estas propuestas se inspiran en una de las dos concepciones clásicas de la sostenibilidad que presentamos en la introducción: sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. Las primeras las podemos llamar propuestas economicistas y las segundas, propuestas termodinámicas.

1) Índices economicistas:

Tradicionalmente vinculadas a una concepción débil de la sostenibilidad, en estas propuestas la medida común para todos los factores vinculados a la sostenibilidad energética es monetaria. Esto presenta dificultades evidentes, pues para muchos de los elementos que se pretende medir, especialmente los que tienen que ver con el polo ecológico, no existe mercado que le asigne precio.

Dentro de este grupo encontramos propuestas de indicadores de sostenibilidad agregados muy extendidas, como el ISEW, el GPI o el GS, planteadas por Daly y Cobb. Todas ellas pretenden ser alternativas al PIB mediante el añadido de externalidades vinculadas a los polos social y ecológico de la sostenibilidad al cálculo clásico del indicador macroeconómico por excelencia.

Como limitación de estos índices destacamos que, aunque son muy capaces de abordar el problema del capital social y económico, no lo son de plantear límites absolutos a la actividad.

2) Índices termodinámicos:

Anclados en posiciones más cercanas a la sostenibilidad fuerte, plantean que la única métrica posible para la sostenibilidad energética ha de buscarse en el ámbito de la termodinámica. Casi todas estas propuestas tienen como punto de encuentro el concepto de exergía, variable termodinámica que vincula el primer y el segundo principio de la termodinámica. La exergía de un sistema operando en un entorno mide la cantidad de energía útil (trabajo) que ese sistema es capaz de desarrollar dentro de ese entorno. Se puede intuir la vinculación directa de este concepto con la eficiencia energética, elemento clave en todas las propuestas de mejora en sostenibilidad energética, pero va más allá de la misma. Propuestas basadas en el concepto de exergía, como la emergía (Odum, 1996), que realizan el camino contrario a las economicistas, es decir, que traducen en valores termodinámicos toda actividad socio-económica, llevan al extremo esta concepción (Romero & Linares, 2014). Otras propuestas que tienen como base a la exergía son: Cumulative exergy consumption (CEC), Life Cycle Exergy Analysis (LCEA), Exergetic Life CycleAnalysis (ELCA), Exergonomics, Ecological Cumulative Exergy Consumption (ECEC) y Expanded Exergy Analysis (EEA).

Por su propia naturaleza, estas propuestas termodinámicas se encuentran muy cercanas a concepciones eco-céntricas de la sostenibilidad. De ahí que la mayoría de los indicadores propuestos estén relacionados con límites biofísicos del medio: resiliencia y capacidad de carga. Al contrario que en los indicadores economicistas, estos indicadores tienen grandes dificultades para incorporar el capital social y humano.

Como vemos, hay gran variedad de indicadores que nos pueden acercar a ese objetivo buscado: evaluar la evolución de los modelos energéticos hacia otros que respeten las tres condiciones de sostenibilidad anteriormente planteadas. El problema que encontramos es que, si bien cada una de las dos familias de indicadores consigue cubrir algunos de los aspectos buscados, ninguna lo hace por completo. Por el lado de las aproximaciones clásicas (débiles), especialmente aquellas economicistas, vemos que no son efectivas a la hora de abordar los problemas de asignación de límites a la actividad que salvaguarden la integridad del medio. Por su parte, las más fuertes suelen ignorar los aspectos sociales y de equidad en la distribución de la energía. De ahí que consideremos que hay un gran camino por delante en esta integración entre dos perspectivas que, más que incompatibles, habrían de ser entendidas como complementarias.

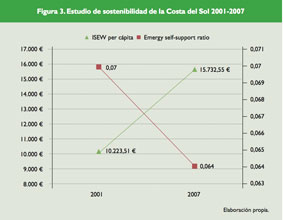

En el marco del proyecto Cenit Vida, desde el Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas realizamos un estudio de sostenibilidad en la Costa del Sol entre 2001 y 2007 que usaba este enfoque integrado basado en un indicador débil, el ISEW, y otro fuerte, la emergía. Los resultados, tal y como se recogen en la Figura 3, pusieron de manifiesto que, mientras que en términos socio-económicos (ISEW), el desarrollo había sido espectacular, éste se había cimentado sobre una presión creciente sobre el medio, hecho que recoge el indicador ESR que representa el ratio entre la emergía de origen renovable y la total.

Conclusiones

Desde múltiples ámbitos se señala que, en el marco del crecimiento exponencial en población que ha tenido lugar en las últimas décadas, los patrones de producción y uso de energía en nuestras sociedades, especialmente aquellas más desarrolladas, presentan tendencias claramente insostenibles.

El reto que tiene por delante el sector energético en lo que se refiere a su "sostenibilización" es muy importante. Tres son los objetivos a alcanzar: (1) garantizar un stock de capitales no decreciente, (2) asegurar la equidad inter e intra-generacional y (3) respetar los límites físicos del medio. Para ello, elegir un correcto marco de análisis junto con un conjunto de indicadores capaces de monitorizar el proceso es fundamental. Hay un gran trabajo ya realizado en este terreno, pero, a nuestro entender, aún queda terreno por recorrer, especialmente en, por un lado, la definición de un marco que permita integrar todos los ámbitos que confluyen en la problemática de la sostenibilidad de la energía y sus complejas interrelaciones, y , por otro, en la selección de un conjunto de indicadores capaces de integrar las dos principales perspectivas de la sostenibilidad: la fuerte y la débil. De esta forma se podrían cubrir las carencias que cada una de ellas por separado presenta, a saber, la dificultad para fijar límites absolutos por parte de las economicistas, y la dificultad para integrar la componente social en las termodinámicas. Solo así se podrá responder a los requisitos que un modelo energético verdaderamente sostenible plantea.

Desde la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas estamos trabajando en una tesis doctoral que pretende profundizar en este terreno de la definición del problema de la sostenibilidad de los modelos energéticos y en su medición. El hilo conductor de la misma se encuentra en la imperiosa necesidad de definir bien qué queremos medir y cómo podemos hacerlo en el complejo mundo de la sostenibilidad de la energía.

Bibliografía

Aguilar Posada, J. A. (2000). Hacia la sostenibilidad a través del diálogo y cooperación entre diferentes tipos de conocimiento. Universidad de California, Berleley.

Brown, K., & Corbera, E. (2003). A Multi-Criteria Assessment Framework for Carbon-Mitigation Projects: Putting development in the centre of decision-making. Tyndall Centre Working Paper 29.

Brundtland, G. (1987). Our common future: Report of the 1987 World Commission on Environment and Development.

Daly, H. E., & Cobb, J. B. (1989). For the common good: redirecting the economy toward community, the environment, and a sustainable future. Boston, Massachussets: Beacon Press.

Espejo, R. (2003). The Viable System Model: A briefing about organisational structure.

Georgescu-Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge Massachussets, London England: Harvard University Press.

International Energy Agency. (2014). IEA - Publication:- Key World Energy Statistics 2013.

IPCC. (2014). IPCC: WGII. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (pp. 1–33).

López-Peña, A. (2014). Evaluation and design of sustainable energy policies. An application to the case of Spain. Universidad Pontifica Comillas.

Neumayer, E. (2003, August 6). Weak versus strong sustainability: exploring the limits of two opposing paradigms. Northampton: Edward Elgar.

Odum, H. T. (1996). Environmental Accounting. Emergy and Environmental Decision Making. (1st ed.). John Wiley & Sons, inc.

OMS. (2013). Cambio climático y salud. World Health Organization.

Pezzey, J. C. V. (1997). Sustainability Constraints versus "Optimality" versus Intertemporal Concern, and Axioms versus Data. Land Economics, 73(4), 448. doi:10.2307/3147239

Romero, J. C., & Linares, P. (2014). Exergy as a global energy sustainability indicator. A review of the state of the art. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33, 427–442. doi:10.1016/j.rser.2014.02.012

Stöglehner, G. (2003). Ecological footprint — a tool for assessing sustainable energy supplies. Journal of Cleaner Production, 11(3), 267–277. doi:10.1016/S0959-6526(02)00046-X

The World Bank. (2014). The World Bank DataBank. Retrieved May 14, 2014, from http://databank.worldbank.org/data/home.aspx#