Home > Alternativas al abastecimiento y saneamiento por entidades públicas: la participación del sector privado

Palabras clave: Acceso a agua potable, acceso a saneamiento, colaboración público-privada, PPP.

Key words: Access to drinking water, access to sanitation, public-private partnership, PPP.

Resumen: Entre los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas se encuentra la meta de reducir en un 50% la cantidad de personas sin acceso a agua potable y servicios básicos de saneamiento. Para llevar a cabo este propósito se ha optado en los últimos veinte años en muchos casos por colaboraciones con entidades privadas para la construcción o gestión de infraestructuras de agua y saneamiento. De estas colaboraciones público-privadas se esperaba no sólo mejorar la calidad de servicio, sino también una mejora de la eficiencia. En este artículo se analizan distintos casos de colaboraciones público-privadas en el campo de agua y saneamiento, el éxito o fracaso y sus causas para destacar que la probabilidad de éxito depende de varios factores cruciales como son, entre otros, un marco regulatorio estable, voluntad política y una tasa de retorno adecuada.

Abstract: Among the United Nations Millenium Development Goals is the target of reducing by 50% the number of people without access to safe drinking water and basic sanitation. To reach this objective governments have opted in many cases for collaborations with private entities for the construction or management of infrastructures of water and sanitation in the last twenty years. Public-private partnerships were not only expected to improve the quality of service but also to increase efficiency. This article discusses various cases of public-private partnerships in the field of water and sanitation, the success or failure and its causes to highlight that the probability of success depends on several crucial factors such as among others a stable regulatory framework, political will and an adequate rate of return.

Autores: Kristin Dietrich

Kristin Dietrich Trabaja en el Instituto de Investigación Tecnológica en temas de optimización de sistemas de energía eléctri-ca. Está desarrollando su tesis doctoral en el campo de la integración de energías renovables, gestión activa de la demanda y la operación del sistema eléctrico a corto plazo.

Características de proyectos y sus complicaciones

Aunque el agua se concibe como un recurso natural que está o no disponible en cierto lugar, prácticamente todas las actividades relacionadas con el agua, como pueden ser la recogida de datos, la construcción de infraestructuras o la educación, necesitan financiación. Por eso, una financiación adecuada y la voluntad de invertir en las infraestructuras y la gestión de agua son cruciales para que sea sostenible el acceso a agua potable y saneamiento básico.

Muy a menudo este coste está subestimado o simplemente ignorado. Por un lado están los costes de inversión al principio de la vida útil de una instalación para diseñarla y construirla: después de crear una infraestructura, como pueden ser tuberías o un almacén de agua potable, hay que operar y, sobre todo, mantenerla. El coste de operación y mantenimiento ocurre todos los años y asegura una calidad de servicio adecuado.

En un lado de la balanza están los costes y en el otro lado están los beneficios económicos que se obtienen al mejorar, por ejemplo, la situación del saneamiento básico. No sólo se reducen los costes en el sector sanitario, ya que se ahorra dinero por evitar enfermedades y su tratamiento, sino que esto supone menos días de trabajo perdidos por enfermedad y menos tiempo perdido en el cuidado de los enfermos. En general, además, con el acceso a agua y saneamiento, se ahorra mucho tiempo y esto tiene un impacto positivo sobre las mujeres y niñas que tendrían más oportunidades para acceder a la educación.

El agua soporta un desarrollo sostenible: sin agua no podría haber un desarrollo, sea sostenible o no. Los objetivos del Milenio lo formulan claramente: el acceso al agua ayuda a reducir la pobreza.

Entre los objetivos del Milenio, a cumplir hasta 2015, el objetivo 7 indica que es necesario "reducir en un 50% la cantidad de personas sin acceso a agua y saneamiento". Así, en los siguientes años hasta 2015, estos objetivos serán la guía para los planes de desarrollo de muchas naciones. Aunque el objetivo de llevar agua potable a la gente necesitada parece que va por buen camino, el objetivo de disponer de saneamiento básico se está retrasando bastante.

Alcanzar los objetivos del Milenio, en cuanto a saneamiento, tendrá un coste de 38 billones de dólares en 10 años pero el beneficio económico será de unos 347 billones de dólares en el mismo periodo (WBSCD, 2008). Según estimaciones del WBCSD (2008b), se necesitan alrededor de 42 billones de dólares para alcanzar estos objetivos del Milenio en cuanto a agua, aunque por cada dólar invertido, los beneficios obtenidos se estiman entre 3 y 34 dólares.

La mejor manera de aumentar el porcentaje de la población que disfruta de acceso a agua y saneamiento, es a través de un crecimiento como el que se muestra en la Figura1. Estos datos, basados en la WHOSIS, muestran cómo está relacionado el poder adquisitivo con el porcentaje de la población que tiene acceso a estas dos necesidades básicas.

Pero viéndolo así estamos en un círculo vicioso: el acceso al agua supone un desarrollo sostenible y un crecimiento económico, ya que es requisito necesario para muchas actividades económicas, pero sin crecimiento económico no hay acceso generalizado al agua. Es tarea de los gobiernos formular con claridad objetivos y buscar la manera de alcanzarlos.

El sector del agua ha sufrido durante mucho tiempo la carencia de soporte político, la ausencia de una buena gestión y la falta de inversión, lo que ha supuesto que actualmente exista una gran cantidad de instalaciones deterioradas, interrupciones del suministro y consumidores insatisfechos en muchos lugares del mundo. Es por tanto necesario buscar soluciones creativas para abastecer de agua a las zonas que carecen de suministro.

Hasta hace dos décadas los proyectos relacionados con el agua eran cuestión principal de los gobiernos, pero se ha visto que dichos gobiernos no habían desempeñado correctamente su rol de facilitar el acceso a agua y el saneamiento a sus poblaciones. Los gobiernos y la opinión mundial están concienciados de esta realidad de manera que, en los años noventa, surgieron una serie de traspasos de tareas dentro del sector de agua y saneamiento hacia el sector privado. La participación privada en el cumplimiento de obligaciones públicas, como es la provisión de agua potable y saneamiento, ha estado acompañada de gran polémica.

En los años noventa, durante la ola de reformas de los servicios de agua y saneamiento en muchos países, se traspasaba a menudo la gestión a entidades privadas. Según Marin (2009) se han firmado, para este fin, más de 260 contratos con entidades privadas en países en vías de desarrollo. Cinco de cada seis de estos contratos todavía están en vigor hoy en día. En 2007 estas entidades suministraron a 160 millones de personas agua y saneamiento.

Este paso hacia una mayor participación privada en el sector de agua y saneamiento ha estado guiado por la esperanza de que sería más eficiente la gestión que con las instituciones públicas, pero no siempre se han cumplido las expectativas: hoy en día un 7% de la población urbana en países en vías de desarrollo recibe suministro de agua y saneamiento a través de entidades privadas (Marin, 2009). Desde el principio surgieron dudas de si éste es el enfoque mejor para estos países.

Según el informe ONU (2006) aparecen cifras parecidas: sólo un porcentaje muy bajo de menos del 3% de todas las personas en países en vías de desarrollo recibe servicios de agua potable y saneamiento básico a través del sector privado. La pregunta es: ¿si hay tan poca participación del sector privado por qué hay tanta discusión detrás del tema de las PPP (colaboraciones público-privadas, en inglés public-private partnership)? Esas cifras no tienen en cuenta la actividad del sector privado a pequeña y muy pequeña escala, como pueden ser los vendedores locales de agua que van de casa en casa y venden agua. Estos mini-servicios privados han existido durante muchísimo tiempo pero son muy poco evaluables por falta de datos suficientes.

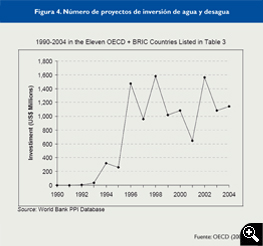

Figura 2. Residentes urbanos abastecidos por operadores de agua privados entre 1991 y 2007 (en millones). Fuente: WWDR3 (2009) y Marin (2009).

La financiación pública ha cambiado significativamente durante el desarrollo económico y la urbanización en los países (WWDR3, 2009). Aun así el gobierno suele financiar la infraestructura con subsidios o ayudas administrativas. En ejemplos concretos se demostró que, con más desarrollo, el coste del servicio se transfería a los usuarios o gobiernos locales. Aunque los países pueden crecer, y consecuentemente mejorar su situación económica, eso no implica que automáticamente mejore la situación de los más desfavorecidos, que en su gran mayoría son los que carecen de acceso a agua potable segura y saneamiento básico.

Las posibilidades de financiar un proyecto relacionado con el agua son bastante limitadas: se puede financiar a través de las tarifas de los usuarios, a través del gobierno o mediante ayudas externas, sean oficiales o individuales.

La financiación vía donaciones de otros países o ayudas multilaterales ha crecido durante los años setenta y ochenta y ha disminuido durante los noventa, para crecer otra vez a partir de 2000. Aun siendo menor en cantidad de fondos, las aportaciones de las agencias multilaterales permanecieron bastante estables en su financiación al sector del agua y saneamiento desde los años setenta hasta la última década, en la que crecieron los flujos financieros otra vez.

El problema que tiene el sector privado es que, en principio, invierte en proyectos que tienen una alta tasa de rentabilidad. En el sector de abastecimiento de agua suele pasar justo lo contrario: las tasas son bajas, y el tiempo de inversión y, por lo tanto, los períodos de retorno, son largos. Eso es debido principalmente a la manera en que está organizado e implementado. ¿Por qué entonces podrían estar interesados en introducirse en el sector del agua?

Los incentivos para invertir en el sector del agua son bastante bajos si pensamos en cómo se determinaron los objetivos de desarrollo y cómo se implementan los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento a la población. Será necesario crear incentivos para cambiar esta situación.

No hay una solución única para todo el mundo. Cada caso, cada región, cada pueblo, debe ser analizado y una solución se tiene que adaptar a las circunstancias de los usuarios y su entorno. En muchos países existen recursos tanto naturales como financieros muy limitados. Por eso hay que aprovechar sinergias y, hasta cierto punto, compromisos.

Posibles formas de intervención privada

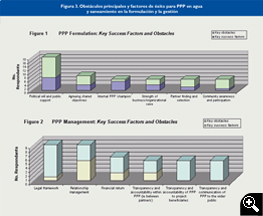

Figura 3. Obstáculos principales y factores de éxito para ppp en agua y saneamiento en la formulación y la gestión. Fuente: WEF (2005).

Las colaboraciones público-privadas se definen como las colaboraciones en las cuáles una, varias partes, o todo el sistema de agua público, se transfiere al sector privado. Estas partes pueden incluir entre otras la construcción, la operación y el mantenimiento, e incluso la propiedad.

La idea de participación es que se crea un sentido de propiedad y responsabilidad, así como un empoderamiento de los grupos interesados locales. Será un proceso de aprendizaje, pero ayudará en gran medida a mantener los proyectos transparentes y minimizar la corrupción.

Las mencionadas colaboraciones público-privadas pueden ser muy variopintas. Pueden participar organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y tendrán un rol significativo en el desarrollo local. Podrían participar otras organizaciones basadas en las comunidades o empresas a pequeña escala local o gran escala internacional.

Se ha estudiado el efecto que han tenido estos proyectos con participación privada sobre el acceso al agua (Marin, 2009): desde 1990 más de 24 millones de personas han podido acceder a agua potable y saneamiento básico en países en vía de desarrollo y países emergentes en el marco de estos contratos bajo la gestión de entidades privadas. La mayoría eran a través de grandes concesiones en muchas de las cuales no se cumplieron las cantidades fijadas para invertir o no se cumplió la cuota que supuestamente se iba a cubrir con acceso a agua y saneamiento.

En cuanto a calidad de servicio, la mejora significativa consiste en proveer un servicio continuo en comparación con el racionamiento de agua que estaban llevando a cabo muchas instituciones públicas. A pesar de que tuvieron que partir de instalaciones muy deterioradas, en muchos casos como en Colombia, consiguieron prestar una mejora importante en la calidad del servicio. La eficiencia operacional, que era la principal fuente de esperanza al colaborar con entidades públicas, es la más consistente en todos los proyectos, considerando los resultados analizados por Marin (2009). Marin (2009) representa alrededor de un 80% de la población en países en vías de desarrollo que empezaron antes de 2003 y tardaron como mínimo tres años. La eficiencia suele interpretarse como intrínseca al sector privado. Esa eficiencia incluye la reducción de pérdidas de agua, la mayor productividad vía reducción de plantilla y/o un mayor número de consumidores y el cobro de las facturas. En los niveles de las tarifas no se ve una línea tan clara entre gestión pública y privada, ya que depende mucho de los recursos naturales o las tarifas anteriores. Muchas utilidades no llegaron ni a cubrir los costes de servicio con la tarifa impuesta. Con la introducción del sector privado en la gestión, un aumento en las tarifas significó, sobre todo, asegurar la sostenibilidad financiera del servicio; un hecho va ligado con el otro: mucha gente no quiere pagar por un mal servicio y la voluntad de pago crece cuanto mejor sea dicho servicio.

En los años noventa, especialmente en países latinoamericanos, el objetivo era atraer financiación pública por lo que en muchos casos se adoptó el esquema de concesiones. Muchos de estos contratos se terminaron antes de tiempo, debido en parte también a la volatilidad económica que sufrían estos países. Para aliviar este problema, Colombia implementó un esquema en el que el gobierno daba un subsidio a un concesionario privado para acelerar las inversiones. En otros países tenía éxito también el modelo que dejaba la propiedad y las inversiones en manos públicas y que transfería sólo la operación al sector privado.

De los 65 países en vías de desarrollo que en algún momento en las últimas dos décadas dejaron la gestión del sector del agua en manos privadas, 41 todavía tienen operadores privados para el agua y saneamiento. Los mayores obstáculos y factores de éxito para proyectos de colaboración público-privada se muestran en la Figura 3. En la gestión: el marco legal, la gestión de relaciones y el retorno financiero son los principales obstáculos a superar para una PPP exitosa.

Casos de colaboración público-privada exitosos

Áreas urbanas (Marin, 2009), periféricas y rurales en países en vías de desarrollo han sido estudiadas en Marin (2009) y OECD (2006), respectivamente. OECD (2006b) estudia también los modelos seguidos en países emergentes y países de la OECD.

La mayoría de fondos provenientes del sector privado iban y van a concesiones. Marin (2009) comenta que los casos de concesiones con más éxito eran los que tenían financiación complementaria pública (como en Colombia, Ecuador o Argentina).

En los últimos años se han implementado una gran cantidad de versiones ligeramente diferentes, como son las concesiones basadas en el flujo de caja con subvenciones cruzadas de otros sectores (electricidad en Gabón) o suplementos de tarifa (Costa de Marfil). También se incluyen contratos de arrendamiento con especial hincapié en incentivos para la eficiencia operativa (Oeste de África) u otras propiedades híbridas (América Latina o Europa del Este) y concesiones con subsidios públicos para incrementar el acceso y la rehabilitación de instalaciones (Colombia, Guayaquil en Ecuador o Córdoba y Salta en Argentina). Con la incorporación del sector privado han surgido también nuevos actores: grandes operadores locales que aumentan la competición en el sector y que por sus raíces locales son más flexibles y conocedores de las idiosincrasias de la cultura local (Marin, 2009).

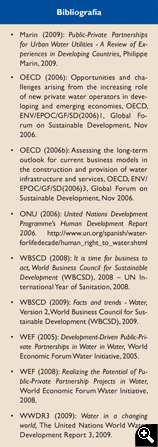

Tabla 1. Porcentaje en proyectos e inversión acumulativa en proyectos de agua y desaguas en 11 países OECD y BRIC entre 1990-2004. Fuente: OECD (2006b) y Banco Mundial Base de Datos PPI

Algunos ejemplos de éxito han sido:

- La Paz (El Alto), Bolivia. En La Paz se otorgó una concesión durante treinta años. La tarifa fue regulada y preestablecida por el gobierno y los concursantes competían por el mayor número de conexiones que podían alcanzar. De esta manera, los objetivos eran claros y fáciles de controlar. En los primeros cinco años se crearon una gran cantidad de conexiones al agua y la tarifa estaba pensada por bloques que encarecían según aumentaba el consumo. El primer bloque, hasta 30 m3 por mes, salía a un precio muy bajo (OECD, 2006).

- Manila, Islas Filipinas. Se formalizaron contratos de gestión que no incluían especialmente a los más pobres, pero se recogía la obligación de expandir el servicio juntado con una sanción financiera por no-cumplimiento. Por otro lado, había incentivos para alcanzar las metas de expansión. Otro punto interesante era la posibilidad de subcontratar servicios que permiten que se involucren empresas pequeñas locales que tenían la capacidad de grandes cantidades de agua y de gestionar la distribución hasta el consumidor final ellos mismos. Así se aseguró el estado filipino de que también los más pobres podían tener acceso a agua y saneamiento si lo querían.

Los proveedores muy pequeños siempre han existido para el suministro de agua potable y siempre van a existir. La gran ventaja es que gracias a ellos se puede llegar a las zonas que no están conectadas a tuberías y se ahorra bastante dinero comprando agua a pequeños vendedores. Entre las desventajas destaca el coste, ya que comprar agua de pequeños vendedores suele ser más caro que si estuvieran conectados a la red. Otra desventaja importante es la dificultad para controlar la calidad del agua que suministran.

Conclusiones

Como se ha visto, los enfoques pueden ser muy distintos. En los últimos años muchos PPP fueron implementados, algunos fracasaron mientras otros tenían éxito. Con la incorporación del sector privado se puede mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico en ciertos casos, pero no sólo depende de si es el sector privado o no quién actúa, sino de otros factores.

Primero, el enfoque de atraer financiación debe ser cambiado y orientado hacia una operación en manos privadas con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad de servicio. La tendencia va hacia un modelo híbrido que incluye las facetas positivas de los modelos probados de colaboración público-privada en las dos últimas décadas.

Segundo, se concluye que el éxito no depende de si es público o privado el operador, sino de si existe un marco regulatorio estable. Cuando más frágil es este marco, más probable es que los más pobres no se puedan beneficiar de los servicios (OECD, 2006).

En resumen, para desarrollar, implementar y asegurar que se cumplan las reglas para un uso del agua adecuado es necesario un marco legal y una política efectiva. La política puede estar desarrollada a nivel local, nacional e internacional y tiene que asegurar un marco legítimo que sea transparente, participativo y a salvo de corrupción. Políticas internacionales marcadas por la ONU como objetivos pueden servir de referencia para la legislación nacional y local.